Biografie

-

Jahre aktiv

1979 – 1996 (17 Jahre)

-

Mitglieder

- Alexander Köberlein (1979 – 1996)

- Andreas „Gottlob" Schmid (1985 – 1996)

- André Schnisa (1979 – 1996)

- Bodo Schopf (1996 – 1996)

- Didi Holzner (1979 – 1996)

Schwoißfuaß (Schweißfuß) war eine 1979 von dem aus dem oberschwäbischen Bad Schussenried stammenden Alex Köberlein gegründete Bluesrock/Jazzrockgruppe, die Lieder mit schwäbischen Texten sang. Die Band wurde der alternativen linken "Latzhosen-Szene" zugeordnet, stand dieser aber auch kritisch gegenüber, wie etwa in Rasta Man oder Laudr guade Leut (nur gute Leute). Als größter Hit gilt Oinr Isch Emmr Dr Arsch (einer ist immer der Arsch), in dem die soziale Isolation von Außenseitern auf deftige Weise besungen wird.

Nach sieben Jahren löste sich die Gruppe auf, um 1996 für eine Revival-Tour wieder zusammenzufinden. Eine weitere Tour der Band wird es nicht mehr geben, da zwei Mitglieder der Urbesetzung nicht mehr leben: Jürgen Sulla Bratke († 1987) und André Schnisa († 1999).

Die Köberlein-Brüder Alex und Georg waren und sind zudem seit 1978 mit der Gruppe Grachmusikoff aktiv.

(nach Wikipedia) 16/2002

Nie wollte ich mein "Ländle" verlassen, wie jenes mal mehr mal weniger hügelige Land im Südwesten der Republik liebevoll von seinen Einwohnern genannt wird. Nicht, weil ich wie so viele meiner Landsleute eines Tages in Diensten des dreigezackten Sterns stehen wollte oder im Besonderen stolz auf seine Geschichte gewesen wäre. Eher fürchtete ich den Verlust der Muttersprache, die außerhalb Baden-Württembergs mit wenigen Ausnahmen weder gesprochen noch verstanden wird und die - leider Gottes - ihrem Träger das Leben in der Fremde zur Hölle machen kann. Unschön, rückständig und angestaubt sind die Worte, die Vielen zum Klang des Dialekts schnell einfallen.

Kölsche Lieder sind schick, bayerische Sketche witzig. Und schwäbische Rockmusik… gibbet nich?

Wer das sagt, war noch nicht wirklich im Land oder hat sich von englisch textenden Bands täuschen lassen.

Ja, es gibt sie, die Schwaben-Rocker. Selten kennt man sie jenseits der Landesgrenzen. Noch seltener weiter weg. Dabei mangelt es ihnen nicht an Potential, nicht an Können. Reden wir über eine dieser Bands - oder besser gesagt: DIE Schwôba-Rockband schlechthin. Schwoißfuaß!

Wer im Schwaben der 80er Jahre groß geworden war, stieß irgendwann zwangsläufig auf sie. Sie waren nicht nur der Archetypus einer rebellischen Rockgruppe, sondern konnten mit ihren kritischen, in Mundart gesungenen Texten, dreckigem Gitarrenstil und eingängigen Melodien den Flair einer Schülerband verbreiten, was besonders das junge Publikum anzuziehen schien.

Schwoißfuaß waren mehr als das. Ihr Repertoire umfasste Art-, Street- und Balladen-Rock, Blues, Reggae, Jazz. Sie auf rotzige Riffs zu reduzieren, kommt der Sünde gleich, etwa eine Inga Rumpf nur anhand ihrer Atlantis-Phase bewerten zu wollen und missachtet das kompositorische und praktische Können einer Band, wie es ihrer nur wenige gibt.

Dies ist ihre Geschichte…

Vorspiel

Ich weiß ich kann nicht singen:

Baby Baby I feel so bad

Weil ein Schwabe kein guter Neger ist

(Griß Gott, Herr Lehrer)

Schwoißfuaß, so heißt es oft, seien ein Gewächs Oberschwabens. Ein Satz, dem man nur dann zustimmen kann, wenn man davon ausgeht, dass ihr musikalisches Schaffen mit dem Alexander Köberleins, des zugegebenermaßen exponierten Hauptakteurs der Gruppe, gleichzusetzen sei. Davon aber kann (zumindest uneingeschränkt) keine Rede sein.

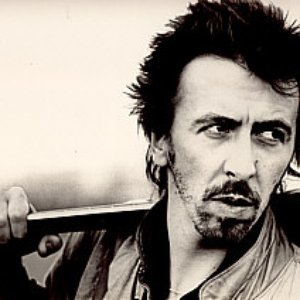

Alex und dessen Zwillingsbruder Georg wurden im Bad Schussenried des Jahres 1951 geboren und verbrachten ihre Jugend in einer zehnköpfigen Familie in eben diesem oberschwäbischen Kleinstädtchen.

Die Köberleins haben diese Zeit - zumindest was die Schule betrifft - in keiner guten Erinnerung. Sie zählten wohl zu den weniger Braven der Klasse, denn beim Wechsel von der Volksschule aufs Gymnasium Schussenried ließ man durchblicken, dass sich der Rektor extra für sie einen neuen Rohrstock gekauft hätte - den er den Sitten entsprechend auch aufs brutalste einsetzte. Der Wechsel aufs Ravensburger Gymnasium brachte da wenig Erleichterung, denn sie wurden als Quertreiber angekündigt.

Um 1965, also im Alter von 14 Jahren, traten die Brüder in die örtliche Blaskapelle ein, wo, so meint Alex heute spöttisch, Wurst und Schnaps der Lohn eines gelungenen Ständchens waren. Bis ins Alter von 16 Jahren begleitete ihn nun die Trompete, während Georg Posaune spielte. Beide lernten schnell, da sie Spaß daran hatten. Dann aber begannen sie sich für Beat, Blues und Soul zu interessieren, und Alex stieg aufs Saxophon um. Es war nur konsequent, die Stadtkapelle aufzugeben, um eigene Bands zu gründen. Von jetzt an spielte man für Soul-Inspiration und Tatzelwurm.

Von 1972 bis 1976 besuchte das Duo die Pädagogische Hochschule in Reutlingen, wo es erstmals mit Akkorden, Harmonien und Gesangslehre in Berührung kam.

Alexander, der zuvor "unheimlich Angst zu sprechen, sich öffentlich zu äußern oder ein Gedicht vorzutragen" hatte, lernte im Alter von 21 Jahren singen. Er begriff dies als Befreiung, für die er noch heute dankbar ist.

Nach Ende der PH-Ausbildung arbeitete Alexander Köberlein ein halbes Jahr als Lehrer, in dem Versuch, es besser zu machen als die Lehrer seiner eigenen Schulzeit. Sehr schnell merkte er jedoch, dass man an solch hohen Zielen zerbrechen kann. Er litt unter psychosomatischen Erscheinungen und empfand sich als "Polizist, Richter und Clown" - Rollen, denen er sich nicht gewachsen sah und die er nicht vertreten wollte. In einer Stresssituation verließ er die Schule, um als Instrumentallehrer zu arbeiten.

Die frühen Texte bei Grachmusikoff und Schwoißfuaß, Fans wissen das, waren stark geprägt von schulischen Negativ-Erlebnissen. Songs wie Griß Gott, Herr Lehrer oder N'Hass Auf D'Schual spiegeln unverblümt den Widerwillen gegen das verkrustete System und trugen damit ohne Frage zur Popularität der Band bei.

1976/77 spielte Alex in der Mössinger Rock-Jazz-Gruppe namens Nill Samt Dill, über die er Kontakt zu einigen der späteren Schwoißfuaß-Musiker knüpfen konnte. Hier schrieb er sein erstes schwäbisches Stück.

Die Band, die u.a. auch für das Landestheater Tübingen tätig war, konnte bei Bandwettbewerben den zweiten bzw. dritten Platz erobern.

Nill traten öfter mit der Reutlinger Grachmaschine auf, in der damals noch Jürgen "Sulla" Bratke (d) und Didi Holzner (g) Mitglied waren. Alex mischte gelegentlich deren Bühnensound und war speziell vom Gitarristen dieser Band fasziniert.

1978, nach einer Demonstration gegen die Schließung eines Jugendhauses, auf der die Köberlein-Brüder Bänkellieder in schwäbischem Dialekt angestimmt hatten, wurde dann Grachmusikoff gegründet.

Grachmusikoff, obwohl älter und beständiger als Schwoißfuaß, war nie der durchschlagende Erfolg der Zwillingsband beschert. Das eher von Folk, Straßen- und Bänkelmusik beeinflusste Spiel der Mundartgruppe überzeugte "lediglich" eine eingeschworene Fanschar.

Gründerzeit und JuZ-Bewegung

Man hat das Thema gewechselt - Jugendhaus passé!

(Juze Donauriad)

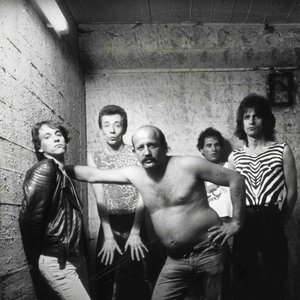

Alex Köberlein war wohl, wie er verschiedentlich erwähnte, selbst nicht ganz zufrieden, denn im Frühjahr 1979 entstand schließlich Schwoißfuaß, deren Urbesetzung aus Alex (v, sax, org), Riedel Diegel (keyb, Mundharm.), André Schnisa (b, keyb, v), Didi Holzner (g) und Sulla Bratke (d) bestand.

Jürgen "Sulla" Bratke

Geboren 1955 fing er erst 1971 (mit 16) das Trommeln an und stieg bei Eibons Book ein. Seinen Spitznamen hatte der Frauenheld schon in der Schule weg, abgeleitet vom frz. "sous la femme".

1973 wechselte er zur Gruppe Repent Walpurgis, später zu den Softrockern von Epilog.

Aus Mitgliedern von Epilog und der Gartenweg Blues Band (u.a. Riedel und Didi) entstand zwischen 1978 und 1979 unter Sullas Mitwirkung die Session-Combo Grachmaschine, deren erster Auftritt in Betzingen wegen der Verhängung eines Berufsverbots gegen ein Mitglied der Kommunistischen Partei zustande gekommen war. Beteiligt am Konzert waren auch Nill Samt Dill, wodurch erste Kontakte zu Alex geknüpft werden konnten. So wurde Sulla zum Mitbegründer von Schwoißfuaß.

Nebenbei versuchte er sich sieben Semester lang im Theologie-Studium, brach dann jedoch ab und wurde Vollzeitmusiker.

Die Grachmaschine und deren Nachfolger Kawumm (mit Sulla und dem späteren Schwoißfüßler Michael Stoll) wurden eine Zeit lang parallel zu Schwoißfuaß aufrecht erhalten.

André Schnisa

Der 1951 in Leverkusen geborene und auch dort aufgewachsene Musiker studierte in Tübingen Psychologie. Nach kurzem Intermezzo als Schulpsychologe in Schwäbisch Gmünd traf er im Reutlinger Gasthaus Kaiserhalle auf die Schwoißfuaß-Leute. Es war Frühjahr des Jahres 1979.

Irgendwer hat das Schreiber-Duo Schnisa/Köberlein mal als die "schwäbischen Beatles" bezeichnet. Ihre Zusammenarbeit war, das darf man wohl behaupten - in ähnlichem Maße produktiv, konfliktgeladen und sich gegenseitig ergänzend, wie bei den Pop-Pionieren aus Liverpool. Das bestätigt auch Bandkollege Diegel:

"Alex mit seinem dominanten Naturell war eindeutig der Motor, pragmatische Macher und kreative Kopf, Organisator und Unternehmer in der Band. Er kam mit den meisten Song-Ideen und Texten, bekam dafür auch am meisten eins aufs Maul von uns. Er organisierte die Auftritte, hatte zuerst die Idee, eine Platte zu machen, sprach mit den Veranstaltern, machte die Abrechnungen, hielt Kontakt zu den Sendern usw.

André war der Denker und Inspirator, der Alex´s ungestümen, und oft vor keinem Tabu halt machenden Schaffensdrang immer wieder in die ‚richtigen' Bahnen lenkte, Peinlichkeiten vermied, Text und Auftreten der bäuerlichen Truppe auch für anspruchsvoll-alternative, kritische Zeitgenossen verträglich machte. Die beiden schätzten, inspirierten und stritten sich. In letzterem Fall war dann manchmal vermittelnde Tätigkeit von meiner Seite nützlich, um die Band unterwegs wieder in eine bühnenfähige Gemütslage zu bringen."

Rudolf "Riedel" Diegel, Jahrgang 1957, hatte ab seinem 18. Lebensjahr Kontakt zu Alex, der für sein neues Projekt noch etwas Besonderes suchte und in Riedels Mundharmonikaspiel fand. Für Riedel, von je her ein Liebhaber mundartlicher Ausdrucksformen, war die Idee schwäbischer Rockmusik sehr reizvoll.

Mit elf Jahren hatte er angefangen, Geigen-Unterricht zu bekommen, merkte aber schon kurz darauf, dass die Mundharmonika besser zu ihm passte. "Die Bluesharpklänge in ihrer polarisierenden Mischung aus filigranem Klang und "dreckigem" Spiel sowie der Möglichkeit, Rhythmen mit geatmeter Leichtigkeit und Raffinesse zu zaubern, hat es mir total angetan."

Im Alter von 14 war er zum ersten Mal in einer Bluesband aktiv, mit der er auch in der Reutlinger "Zelle" auftreten konnte. Später entstanden aus dieser Band mehrere Rockgruppen.

Um diese Zeit frustrierte ihn die Geige zunehmend, so dass er autodidaktisch Klavier spielen lernte wobei er sein musikalisches Gehör und Gedächtnis schulte.

Ab 1973, jetzt 16 Jahre alt, war er Keyboarder bzw. Mundharmonikaspieler in mehreren Reutlinger Rockbands, u.a. der schon erwähnten Gartenweg Blues Band (mit Didi) und der daraus entstandenen Grachmaschine, bei der Didi Holzner und Sulla Bratke spielten. Die Geige hängte er endgültig an den Nagel.

Seine Vorbilder sind Mayall, Santana, CCR, Zappa, Raitt oder Schroeder Roadshow, aber auch - man staune - James Last und Papas Marschmusik-Scheiben.

Im Jahr der Schwoißfuaß-Gründung, 1979, begann er ein Bergbau-Studium an der RWTH Aachen. Die Gelegenheit, bei Blues Delivery einzusteigen, machte aus der Doppel- eine Dreifach-Belastung, aber bis zu seinem Umzug zurück nach Reutlingen (1982) hielt er sie durch:

"Für mich stand eindeutig der Spaß-Faktor und die Möglichkeit, mit den in der Szene hochangesehenen Musikerkollegen zusammenarbeiten zu können, im Vordergrund. Eigentlich war das Ganze sowieso nur als Experiment gedacht. Wir wollten die drei angesagten Clubs spielen ("Zelle" und "Hardrock-Cafe" in Reutlingen sowie "Epple-Haus" in Tübingen) und dann wieder aufhören. Ich ging nach diesen drei Gigs im Herbst 1979 nach Aachen zum Studieren und stand für regelmäßige Proben sowieso nicht mehr zur Verfügung. Allerdings wunderte ich mich dann im fernen Aachen um so mehr, als laufend Telefonanrufe von Alex kamen, wann wir wo noch alles auftreten und ob und wie ich zu diesen Auftritten dazukommen könne."

Didi Holzner wurde 1954 in Göppingen geboren. Für Musik begann auch er sich früh zu begeistern. Zunächst mochte er Gruppen wie die Beatles, Yardbirds oder Shadows. Mit elf Jahren konnte er seinen Bruder bei den ersten Gehversuchen mit einer Wandergitarre beobachten, die ihm dann ein Jahr später den eigenen Start ermöglichte.

Während der gymnasialen Oberstufe trat dann das Klavier in den Vordergrund. Didi schrieb erste Entwürfe, improvisierte, spielte Bluesstücke. Die Idole hießen jetzt Mayall, Heartley, Laughlin und Hendrix.

1975, inzwischen wieder mehr auf die akustische Gitarre konzentriert, wechselte er an die Pädagogische Hochschule in Reutlingen, die er bis zur Schwoißfuaß-Gründung 1979 abgeschlossen hatte. Er arbeitete einen Monat als Lehrer an einer Schule, bevor er kündigte. 1976-78 ist er zusammen mit Riedel Teil der Gartenweg Blues Band, nahm 1978-79 an den Grachmaschine-Sessions mit Sulla teil und wurde 1979 von Alex gefragt, ob er in einer neuen Rockband mitspielen wolle - Schwoißfuaß.

"Didi Holzner hatte nach meinem Empfinden das problematischste Verhältnis mit allem, was nach platter Erfolgsgeilheit oder protzigem Professionalismus aussah. Musikalisch prägte er mit seiner Gitarre entscheidend den Sound der Band" meint Riedel mit Rückblick auf diese Zeit.

Alex erzählt über die Bandgründung:

"Ich hatte stark das Bedürfnis, wieder Rockmusik zu machen und dachte dabei immer an diesen Gitarristen (Didi Holzner). So musste es klingen.

Da gab es dann außerdem noch ein anderes Phänomen. Ich war ab und zu bei denen (Grachmaschine) im Proberaum - und da gab's immer Weiber." (lacht und meint weiter:) "Das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Es gab eben Mädchen, Besucher, Parties - und das gab's bei Nill Samt Dill halt nicht. Es war wie gesagt eine Rock-Jazz-Gruppe, und dazu hat das einfach nicht gepasst. Das Ambiente bei Gartenweg Blues Band damals in Reutlingen hat mir gefallen, das war Rock 'n' Roll.

Und dann gab's da dieses poplige Grachmusikoff, das recht nett war, intim, aber ich hatte eben schon immer Sehnsucht nach Rockmusik gehabt. Ich habe damals die Leute auf der Straße oder an der PH, an der ich studiert hatte, angesprochen, ganz gezielt auch Mitglieder dieser Band. Ein glücklicher Zufall war auch die Begegnung mit André Schnisa."

Schwoißfuaß spielten anfangs Songs von Alex, die er auch mit Grachmusikoff aufführte, nach, machten sich aber schnell davon frei und rannten mit verzerrten Gitarren, kratzenden Orgeln und sozialkritischen schwäbischen Texten offene Türen ein. Die Bodenständigkeit der Sprache verlieh der Aussage ihrer Songtexte Authentizität. Entsprechend rau und derb sollte auch der Bandname klingen. "Eisafuaß" (für Nicht-Schwaben: Eisenfuß) war zum Beispiel im Gespräch, woraus - man weiß heute nicht mehr, woher der Vorschlag kam - schließlich Schwoißfuaß (Schweißfuß) wurde.

Indem sie sich in verständlichem Vokabular mit der Jugendzentrumsbewegung solidarisierten, zwei 'desertierte' Lehrer in ihren Reihen, banden sie ein junges, offenes Publikum an sich.

Gegenüber der Südwestpresse erläuterte Alex 1995:

"Das Schwäbische bringt den Zwang zur kurzen Form mit sich, es bringt die Dinge auf den Punkt und ist dem Blues näher als das Hochdeutsche. Der Dialekt gab mir die Möglichkeit, derb zu sein, dem Rock zu geben, was er will."

Was, so muss er selbst zugeben, dem Erfolg strikte Grenzen gesetzt hat. Während im Ländle 200 000 Scheiben abgesetzt werden können, interessiert sich bundesweit nur ein kleines Publikum für die fünf Musiker.

Distanziert hat man sich durch die Verwendung des Oberschwäbischen übrigens nicht nur vom Hochdeutschen, sondern auch vom Stuttgarter Honoratioren-Schwäbisch, wie es in Behörden und Büros gesprochen wird, im Establishment.

Die Jugendzentrumsbewegung der siebziger Jahre ist, anders als die Wirren um die 68er-Unruhen, aus denen sie hervor ging, dem öffentlichen Bewusstsein in Vergessenheit geraten. Dabei waren die durch sie verursachten Turbulenzen nicht weniger bedeutsam für die Entwicklung einer liberaleren Gesellschaft. Ziel der Bewegung war die Beschaffung von Raum, von Orten, wo Jugendliche unter sich sein konnten, selbstverwaltet, ohne Kontrolle, ohne Konsumzwang, um eigene Formen von Kultur zu finden. Aufs Korn genommen wurde dabei alles, was dem Drang nach freier Entfaltung im Wege stand. Dazu zählten die Klüngeleien und verkrusteten Strukturen der Alt-Nazi-verpesteten Gemeinderäte ebenso wie der altbacken-strenge Frontalunterricht an den Schulen und Auswüchse wirtschaftlicher Einflussnahme. Kommune statt Familie. Umsonst und draußen statt Marschmusik. Bewusst wollte man kleinstädtische Honoratiorenschaften provozieren. Zur Not mit Hausbesetzungen!

In Boxberg zum Beispiel unterstützte die JuZ-Bewegung die Bauernschaft gegen die geplante Daimler-Teststrecke, in Hamburg lärmten Jugendliche so penetrant auf dem Wutzrock-Festival, bis das JuZ genehmigt wurde, und in Tübingen kam es 1972 zur Besetzung eines Gebäudes, als die Stadt die Forderung der Bewegung nach Ersatzräumen für einen abgebrannten Jugendtreff missachtete. Man gab dem Gebäude den Namen Richard Epple Haus, was seitens der Stadt auf heftigen Widerstand stieß, weil der Namensgeber ein von der Polizei auf der Flucht erschossener Schwarzfahrer war. Derlei Beispiele gibt es deutschlandweit.

Schwabenrock Live

Allmählich wird mir klar

Das ist Gottes Plan

Der tägliche Wahn…

(Dr Tägliche Wahn)

Im Sommer 1979 jedenfalls, wenige Monate nach Gründung, fand in Reutlingen das erste Schwoißfuaß-Konzert statt, gefolgt von einer ganzen Auftrittsserie im deutschen Südwesten. Riedel konnte wegen seines Studiums in Aachen nur an etwas mehr als der Hälfte der Gigs teilnehmen, aber das hatte keinen Einfluss auf die rasante Entwicklung, die die junge Band nahm.

Auf einem dieser Gigs entstand am 29. Februar 1980 übrigens der Mitschnitt für die erste LP Schwoba-Rock Laif, die noch selben Jahres erscheinen sollte. Das Cover, auf dem eine Karikatur der Gruppe sowie drei Comic-Figuren zu sehen sind, gestaltete Rainer Bätz. Man könnte nun vermuten, Spaß sei die Hauptmotivation für Schwoißfuaß gewesen aber…

"Nein, das war alles Eins, kein Spaß, sondern Sponti. Hochpolitisch. Etwas abgekupfert von diesem Berliner Zeichner Seyfried" korrigiert Alex Köberlein eine entsprechende Frage meinerseits.

"Dann kam der spätere Werner-Zeichner Brösel zu Besuch. Der ließ sich von einer Druckerei, die wir unterstützten, seine Aufkleber machen. Damals war er noch unbekannt." Er grinst und schiebt ein Anekdötchen nach: "Er fuhr mit seinem Motorrad bis nach Reutlingen. Und weißt du, was der hier gemacht hat in Reutlingen? Den ganzen Tag hat er sein Motorrad auseinander und wieder zusammen gebaut. Das war sein Größtes! Musik und Comiczeichnungen gehörten jedenfalls zusammen. Es war aus damaliger Sicht völlig normal und ein Ausdruck von kritischer Spontaneität."

Weswegen die Band auch für die beiden folgenden Alben auf Bätz als Covergestalter zurückgriff.

Köberlein: "Man wollte sich schon distanzieren von Bots, dieses trockene Politische, diese Botschaft. Man wollte sowohl kritisch als auch spaßig sein und musste es schon ironisch, auch selbstironisch, spielerisch aufziehen. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass die Musik, besonders die Melodie, darunter gelitten hat. Eindeutig. Das war halt das typisch Deutsche. Was heute melodisch möglich ist, war damals überhaupt nicht möglich, weil diese bestimmte Art zu singen durch den Schlager belegt war. Was in Amerika und England an Melodien gebaut wurde, haben hier nur ein paar wenige geschafft. Grönemeyer zum Beispiel oder BAP haben das besser gemacht als wir. Wir waren jedoch bezüglich der Musik eine stark strukturelle Band. Aussage und Text waren im Vordergrund. Erst bei der vierten Platte (Du Glaubsch Des War A Spiel) hatte ich mehr auf die Melodien Wert gelegt."

Meistens stand in den frühen Jahren ohnehin der Text zuerst. Hochdeutsche Vorlagen von André wurden teilweise übersetzt, teilweise aber auch belassen. Alex lieferte oft eine Musik-Idee dazu und stellte das Stück der Band vor, die es während der Proben gravierenden Änderungen unterzog.

Die Songs der Debüt-LP befassten sich mit dem miserablen Leben als Musiker (Paule Popstar / Fremde Zigaretten), dem Drogenrausch (Dr Tägliche Wahn / Eitsch) und dem Polizeistaat (I Fühl Me So Vrdächdig / Spreng Karle Spreng).

Stilistisch lösten sie alle Grenzen zwischen Jazz, Krautrock und Reggae auf, litten aber, wie schon gesagt, an Unausgegorenheiten in Komposition und vor allem Produktion. Dass daraus eine Erfolgsscheibe mit bis zu 40 000 verkauften Einheiten werden konnte, ist aus heutiger Sicht, in der man selbst von Demo-Tapes guten Sound erwartet, kaum noch nachvollziehbar.

Lustigerweise spielte der Südwestfunk die Scheibe, obwohl er eigentlich nur der Vollständigkeit halber ein Promo-Exemplar bekommen hatte.

Trikont München (u.a. Hans Söllner), die zwei Jahre vorher das Grachmusikoff-Debüt übernommen hatten, weigerten sich dagegen, gleiches mit Schwoba-Rock Laif zu tun.

Nebenbei gesagt - Paule Popstar gab's wirklich: "Eine erstaunliche Geschichte. Paule ist eine Figur, die der André, wie so viele Dinge, textlich begonnen, und die ich weitergeführt hatte, zum Teil ins Schwäbische übertragen. Als André tot war, haben wir in seinem Nachlass einen Paul gefunden, den wir auch auftreiben konnten. Es war tatsächlich Paule Popstar, der, zu einer Zeit, als André mehr im Rock-Jazz beheimatet war, es in Leverkusen wagte, in die Niederungen des Rock 'n' Roll zu gehen - sogar mit ein bisschen Erfolg. André warnte ihn dringendst davor, in dieses miese Geschäft einzusteigen und verarbeitete die Sache zu einem Text" erklärte mir Alex 2001 bei einem Interview.

Einer ist immer der Dumme…

Der Vogel singt auch noch im Rachen der Katze

Und morgen demonstrieren Hunde gegen den Tierschutzverein.

(Zivilblamage)

Mit viel Elan ging's im Januar 1981 an die Aufnahmen zur zweiten LP, der erfolgreichsten und - nach Meinung vieler Fans - besten Schwoißfuaß-Scheibe überhaupt: Oinr Isch Emmr Dr Arsch.

Besetzung unverändert, Produktion wie gehabt (Dieter Ege + Schwoißfuaß), Comic-Cover vom selben Zeichner - und neun Songs im Gepäck, von denen jeder einzelne zum Klassiker geworden ist. Trotz des umwerfenden Schmelztiegels aus Jazz, Blues, Punk, Funk, Reggae, Street- und Art-Rock klingt die soundtechnisch wesentlich verbesserte Mucke der Schwabenrocker wie aus einem Guss. Alle Kompositionen kommen aus der Feder Schnisas und Köberleins und werden in nur drei Tagen eingespielt.

Die Lyrics des Titelsongs und wohl bekanntesten Schwoißfuaß-Stücks stammen von André's hochdeutschem Originaltext. Sie beweisen bis ins Detail viel Gespür für jugendliches Denken und Sozialverhalten.

So muss man sich nicht wundern, wenn zum Beispiel in Reutlingen die Leute Schlange standen, um im 'Plattalädle' ein Exemplar zu ergattern oder des öfteren Hallen und Gasthäuser so komplett überfüllt waren, dass sich die Band mit "…´tschuldigung, wir sind von der Kapelle…" durch die, die nicht mehr rein passten, vorquetschte, um überhaupt zur Bühne zu gelangen. Im Sommer 1981 drängten sich bei einem Festival gar 30 000 johlende Fans in der Stuttgarter Kronprinzenstraße.

Und: Mit dem neuen Material konnte man diesmal auch Trikont überzeugen!

Der Erfolg ist den Jungs allerdings irgendwie zu Kopf gestiegen, denn als Alex einen Anruf von der EMI erhielt, schlägt er deren Angebot glatterdings aus.

"Die wollten Schwoißfuaß unbedingt so wie BAP und Spider Murphy bundesweit aufziehen. Schwäbisch war total gefragt. Die ganze Band war da, und wir haben uns den Arsch abgelacht. Wir haben damals aus dem Wohnzimmer heraus monatlich 8 000 LP's verkauft, das musst du dir mal vorstellen! Wir fragten uns ‚Was will der? Was will der uns geben, was wir nicht schon längst haben?', ohne daran zu denken, dass uns die Sache langfristig vielleicht weiter geholfen hätte. Aber wir hätten uns damit natürlich an die Plattenbosse verkauft" sagt Alex, der jedoch betont, die Entscheidung heute nicht zu bereuen.

Es ist fraglich, ob aus dem Vertrag dauerhaft Profit zu schlagen gewesen wäre. Sehr oft geht das Ende des Major-Deals mit dem Abflauen des Erfolgs einher. Beispiele hierfür gibt's gerade während der damals anlaufenden Neuen Deutschen Welle mehr als genug.

Schwoißfuaß standen durch ihre Authentizität bei den Fans hoch im Kurs, da man laut Riedel "seine Positionen keinesfalls für den Erfolg zu opfern oder zu verkaufen" bereit war und alles in eigener Hand behielt.

"Die Layouts waren fast alles Eigenproduktionen oder Entwürfe von Freunden, die Plattenproduktion war von der Miete des Studios, das eigentliche Produzieren, das Mastern, Layouten, Einlegen der Textblätter (!!!!!!) und die Vermarktung und den Vertrieb in unserer Hand man passte verdammt auf, dass man nicht abhob. So spielten wir unseren ersten Gig in einer großen Turnhalle auf der Alb extra vor der Bühne, um nicht wie die Popstars daherzukommen. …war natürlich völliger Blödsinn… lange spielten wir mit viel zu kleiner PA, die wir in einem Schweineanhänger an Alex´s alten Ford Granada Kombi durch die Gegend schaukelten. Vorne fünf Musiker, verraucht und verstunken, hinten die PA. Soundmix, Technik und Licht haben wir viel zu lange alles selbst gemacht, wir haben alles aufgebaut (ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis wir auf die Idee gekommen sind, im Vertrag drei oder vier lokale Helfer zu fordern.) So haben wir jahrelang nach schweißtreibenden Gigs erst mal Platten von der Bühne runter verkauft, danach alles eingeräumt und sind dann in die WG des Veranstalters gefahren, um dort im Schlafsack zu übernachten. War natürlich sehr kontaktfördernd, ging aber extrem auf die Substanz! Ich kann mich an Übernachtungen auf feucht-kalten Teppichböden erinnern. Ein Gig ging in der Regel von 15 Uhr Aufbau, Soundcheck, wenn's reicht Abendessen, bis zwei Uhr in der Früh, voll durch Knochenarbeit.

Wir waren auf eine liebenswürdige Art provinziell, haben uns vielleicht später nicht gründlich genug von dieser Attitüde lösen können, womit wir unsere eigene Weiterentwicklung natürlich blockierten. Trotzdem braucht man und will man Erfolg. Zwischen diesen beiden Polen war die Band gefangen."

Die sowohl für Veranstalter als auch Band faire Abrechnungsmethode in Anteilen der Nettoeinnahmen (statt der üblichen Fix-Gagen) genügte aber bereits, um den Lebensunterhalt der Musiker und ihrer Familien finanzieren.

Wir suchen jetzt den Dialog!

Schreibtischtäter, Zweckentfremder,

Schlagstockschwinger, Wohnraumschänder

Spekulieren, wegsanieren, betonieren, abkassieren

(Jeder Stein, Der Abgerissen)

Kaum war ein weiteres Jahr vergangen - man schrieb jetzt Januar 1982 - versammelte sich die Band erneut im Tonstudio Ege, Bad Schussenried, um innerhalb einer Woche Mir Suached Jetz Dr Dialog aufzunehmen. Wieder setzte man in Produktion, Covergestaltung und Line-up auf das gehabte 'Winning Team'. Verstärkung kam lediglich von Mitgliedern der Grachmusikoff-Band, die als Gastmusiker auftraten.

Textlich griffen Schwoißfuaß verstärkt Themen der JuZ-Bewegung wie rückständiges Schulsystem, Jugendselbstverwaltung und Hausbesetzungen auf.

Von den ersten beiden Scheiben hatte man zu dem Zeitpunkt bereits über 70 000 Einheiten unter die Leute gebracht, auf die aktuelle lagen mehr als 20 000 Vorbestellungen vor.

Mit …Dialog erreichten Schwoißfuaß einen großen Achtungserfolg, ohne jedoch die monströsen Verkaufszahlen des Vorjahres toppen zu können. Es fehlte, trotz elf teils sehr guter Songs, ein Überflieger im Stil von Oinr Isch Emmr Dr Arsch.

Im Sommer 1982 beendete Riedel sein Bergbaustudium in Aachen, zog zurück nach Reutlingen und schrieb sich in Geologie an der Uni Tübingen ein. Ohne Pendelei gestaltete sich das Zusammenspiel wesentlich leichter als zuvor:

"Bisher schickte Alex eine Kassette, entweder mit Vorschlägen für Keyboard, oder ich dachte mir was aus. Meine erste Probe für diesen neuen Song war meistens ein Auftritt" erinnert sich Riedel. "Jetzt konnte ich von Anfang an bei der Entstehung der Songs dabei sein."

Du glaubst, das war ein Spiel

Du glaubst, das war ein Spiel

ein bisschen blöd und sentimental

Ich kann mir nicht helfen, lieber Freund.

Schade, dass du gehen musst.

Ist ok, ist ja schon lang vorbei…

(Bluadsbruadr)

Album Nr.4 Du Glaubsch Des War A Spiel stand ganz im Zeichen der Veränderung. Die Band wollte künstlerisch Fortschritte erzielen und sah in ihrem Drummer ein wesentliches Hindernis auf dem Weg nach vorn.

Alex: "Als Schlagzeuger hatte er es sehr schwer, denn er war stark körperbehindert. Wegen einer Kinderlähmung hatte er ein verkürztes und verkrümmtes Bein. Die Band wollte weiter kommen. Es war einer der ersten großen Konflikte, als die Band ihn hinausdrückte. Er ist ziemlich viel in Reutlingen in den Puffs herumgehangen und hat tierisch Kohle verprasst. Später habe ich ihn ein wenig unterstützt und er stieß zeitweilig zu Grachmusikoff, wo er wiederum (1986) auf Betreiben der Band rausgeflogen ist."

Riedel: "Erste dramatische Erfahrung war die Verabschiedung von Sulla Bratke, der unseren Ansprüchen nicht mehr genügte - um das mal etwas krass auszudrücken. Das war für alle bitter, auf unseren Charmeur, großen Filou, Herzensbrecher und Spaßmacher, über den und mit dem wir uns oft Kopfweh gelacht haben, als Bestandteil der Band zu verzichten." und: "wir glaubten, unsere Musik habe nicht den Drive und Druck, den wir glaubten zu brauchen, um längerfristig mit unserem Sound zufrieden zu sein und längerfristig Erfolg haben zu können. Nur schwäbischen Dialekt-Rock zu machen reichte als Erfolgsfaktor nicht mehr aus. Wir mussten uns mehr anstrengen und unserer Meinung nach konnte / wollte Sulla da nicht mit der notwendigen Intensität mithalten."

Als Ersatz für Sulla Bratke kam Eberhard Bronner, einer der damals 'angesagten' Jazzrock-Trommler. Er wurde 1955 (?) geboren und war mit dem späteren Schwoißfuaß-Basser Michael Stoll vormals bei Moira aktiv gewesen.

Wie man sich den erhofften Fortschritt vorstellen durfte, war dann auf der '83er LP Du Glaubsch Des War A Spiel hörbar. Ungewohnt melancholische Töne wurden angeschlagen, es finden sich Anklänge an die Neue Deutsche Welle und selbst vor dem Einsatz von Drumcomputern schreckten die Schwaben nicht zurück. Für Jupp Vom Tennisclub übernahm Köberlein erstmalig die Gitarrenparts. Auch mit den Lyrics begannen Schwoißfuaß sich von ihrer Vergangenheit zu lösen, behandelten sie nun doch eher die Probleme von Twens als von Teens.

Alex: "Die erste Zeit bei Schwoißfuaß und Grachmusikoff war die Biografie noch vollgestopft von Erlebnissen und Gedanken. Erst mit der vierten Platte Du Glaubsch Des War A Spiel gab´s eine Tendenz, Dinge zu kreieren, zu bauen, einfach eine Musik zu machen und von dort aus einen Text zu ergründen, einen Weg zu finden: Wasserkopf war so ein Ding. Letztlich greifen solche konstruierten Texte aber immer auf Assoziationen zurück, die bereits in dir drin sind."

Verzichtet hat man erstmals auch auf die Comic-Cover und wechselte zu Aufnahmestudios in Kirchheim/Teck und Reutlingen.

Identifizieren mochte sich kaum jemand mit der Scheibe, die wie Blei in den Regalen liegen blieb. Selbst André Schnisa hatte die Nase voll und verließ noch 1983 die Schwabenrocker. Dreizehn Jahre später schreibt er in den Liner Notes von Rattakarma über das nochmals zu Ehren gekommene Stück Wasserkopf: "von unserer vierten zurecht vergessenen LP"

"Wir haben später seine Notizbücher gefunden, wo wir genau nachlesen konnten, wie er Schwoißfuaß kennen gelernt hat, wie er den Rock 'n' Roll für sich entdeckt hat. Er war ein echter Jazzer. Aber er hatte zu dieser einen Platte - Nacht Ohne Froga konnte er überhaupt nicht leiden - immer ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Er war ein schwieriger Mensch und konnte nie zu so etwas stehen." erläutert mir der Schwoißfuaß-Sänger, der 1996 gegenüber der Südwestpresse eingestand, zum Schluss hin flache, pseudophilosophische Texte abgeliefert und sich von den Fans entfernt zu haben.

Zwischenzeitlich schien das gesamte Bandgefüge ins Wanken geraten zu sein, denn laut Riedel Diegel "stieg André aus, weil er mit der ganzen Entwicklung, dem Erfolgsdruck, der Dominanz von Alex, der Unmöglichkeit, immer am laufenden Band neue, originelle und anspruchsvolle Lieder zu machen usw. nicht klar kam. Das veränderte die Band natürlich ganz gewaltig, weil ein starkes Gegengewicht zu Alex damit wegfiel."

Anstelle von André Schnisa kam Bassist Michael Stoll (ex-Moira) in die Band.

Michael versuchte, nachdem er erste Schritte mit Blockflöte, Melodika und Klavier unternommen hatte, als 13jähriger mit einer Wandergitarre, ausgerüstet mit einem Schaller Pickup über diverse Röhrenradios Beatmusik zu machen.

"Ganz am Anfang meiner Musikerlaufbahn hatte ich bestimmt Vorbilder, die aber sehr schnell wechselten. Prägend waren für mich Anfang der 70er die amerikanischen Psychedelic-Bands mit ihren endlosen Improvisationen. Später hatte ich eigentlich keine Vorbilder mehr. Es ist eher so, dass ich beim zufälligen Hören von Musik Impulse oder Inspirationen bekomme." beschreibt der vielseitige Musiker (Git., Querfl., Mand., Akk., Perc., E-/Kontrabass, Voc., Keyb.) seinen Zugang zur Welt der Töne.

Ab Mitte der 60er spielt er in vielen Bands (The Things, Out Of Sight, Repent Walpurgis, Eibons Book, Kawumm, Zomby Woof u.a.), die er teils mitbegründet hatte. Mehrmals ist auch Sulla Bratke beteiligt.

Alex hatte er Ende der 70er bei Sessions in Reutlinger Übungskellern kennen gelernt, aber er entschied sich zunächst für Moira.

1984 sorgte Neumitglied Eberhard Bronner für Konfliktstoff auf zwischenmenschlicher Ebene. Zu klärenden Gesprächen kam es nie, weil der Trommler ein vereinbartes Treffen platzen ließ. Angestaute Aggressionen entluden sich dann schlagartig und die Band musste "ihm sehr deutlich sagen, dass wir unter keinen Umständen mehr bereit waren, mit ihm weiterzuspielen. Wir feuerten ihn am Abfahrts-Morgen zu einem Gig in München und aktivierten telefonisch einen Kumpel von Martin Göring, unserem damaligen Mixer, der diesen Gig sofort und noch zwei oder drei andere - ohne mit uns auch nur einmal geprobt zu haben - absolvierte." (Riedel)

Bezüglich der Marktmaschinerie zeigte sich die Band nach wie vor unbeugsam. ‚Lieber selbstverwaltete Erfolglosigkeit als Ausverkauf' war der Tenor bei Interviews wie dem mit ME/Sounds-Schreiber Hub:

"Wir wären unter bestimmten Konditionen bereit, zu einer Industriefirma zu gehen; aber wenn uns dann ein Labelmanager sagt: ‚Es soll ja heute immer noch Gruppen geben, die nicht in der ZDF-Hitparade auftreten wollen', dann läuft das nicht. Für uns ist wichtig, dass Musik nicht zur Ware verkommt. Wir verkaufen schließlich keine Zahnpasta."

Fertig, aus! Es bleibt also bei sozialkritischen Texten, es bleibt bei auf Rockjazz basierenden Crossover-Songs und es bleibt natürlich auch bei niedrigen Preisen für Tonträger und Eintrittskarten.

Wenige Wochen nach Eberhards Rausschmiss stieß auf Vorschlag von Michael dessen alter Kollege Andreas "Gottlob" Schmid zur Band. Der 1962 geborene Neueinsteiger begann mit 13 Jahren das Trommeln und spielte während seiner Schülerzeit in verschiedenen Rock- und Jazzrock-Bands. Seine Vorbilder sind Drummer wie Steve Gadd und Billy Cobham.

Kurz nach dem Abitur erhielt er ein willkommenes Angebot: "Schwoißfuaß war die Band im süddeutschen Raum und ich ließ mich nicht lange bitten, bei dieser Band einzusteigen."

Gottlob hatte eine Woche Zeit, das Repertoire zu erlernen, um die gebuchten Gigs spielen zu können. Gerade mal zwei Proben mit Schwoißfuaß mussten genügen, aber es gelang Gottlob, Kollegen wie Publikum von seinen Fähigkeiten zu überzeugen.

Mach was!?

Ich spür deinen Blick und was du denkst

Der kommt nicht hoch, der alte Sack

Der hängt im Dorf und pennt sich aus

So'n lahmer Typ, der's nicht mehr packt

Er hängt fett im Sessel rum

Und knallt sich voll wie'n Loch

Und er schnallt nicht mehr was draußen läuft

Dass der Kessel überkocht

(Mach Was!?)

Bis 1985 hatte sich die Band in eine tiefe Krise hineinmanövriert. Das Finanzamt forderte Steuernachzahlungen in astronomischer Höhe, ein großer Teil der Fans hatte den musikalischen Wandel nicht nachvollziehen wollen, und auch den Musikern selbst ging so langsam der Saft aus.

Schnisa war wie erwähnt nach …Spiel ausgestiegen. Für die ab Januar 1985 in Arbeit befindliche LP Mach was!? schrieb er lediglich noch einen Song und zeichnete als Produzent verantwortlich. Aufgenommen wurde nun wieder in den Schussenrieder Ege-Studios unter Beteiligung von Grachmusikoff-Bläsern.

Während das Schreiber-Duo Schnisa/Köberlein auf allen vorangegangenen Alben für den Löwenanteil oder gar alle Stücke verantwortlich gezeichnet hatte, bezog man auf diesem Longplayer verstärkt die anderen Mitstreiter ein.

"Viele Songs entstanden als Songvorlagen am Mehrspurgerät und Drum-Computer der einzelnen Musiker. Oft wurden neue Titel bei Soundchecks angespielt und geprobt. Im Proberaum waren wir zu der Zeit selten", so Gottlob.

Das Ergebnis war wieder ein raueres, direkteres Feeling in den Liedern. Die Produktion war die beste seit langem, aber mit den ersten LPs hatte das nur noch wenig zu tun.

So zahlte man mit dieser hoffnungslos unterbewerteten Scheibe die Rechnung für das fehlgeschlagene …Spiel-Experiment. Weder gute Songideen noch SPV-Vertrieb konnten verhindern, dass Mach was!? zum größten Flop der Bandgeschichte geriet.

Das gleichzeitige Wegbrechen der Alternativ-Szene, das schon Bands wie die Scherben und Schroeder mehr oder weniger abgewürgt hatte, trug ebenfalls sein Teil bei.

In der Konsequenz beschlossen die fünf, sich zu trennen.

Wie schon die Platte gestaltete sich die Abschiedstour als letztes Aufbäumen. Wer die letzten der 600 während sieben Jahren absolvierten Konzerte gesehen hat, beschreibt Schwoißfuaß als Gruppe auf dem Gipfel ihrer Fähigkeiten. Um so mehr freuten sich die Fans, dass Sulla und André für Gastauftritte die Bühne betraten.

Im März 1986 war Schluss.

10 Jahre Pause

Nach 10 Jahren - die Sau vom Kommiss

Im Supermarkt als Detektiv

Ich schau dir tief in die Augen

Und ich seh´ dir an - du weißt genau wer ich bin

(Dr Schleifer)

Alex kümmerte sich nach Auflösung der Band mehr um Grachmusikoff, die Anfang der 80er stark in den Hintergrund geraten waren. Es entstehen außerdem die ersten beiden Köberlein-Solo-Alben.

Riedel ging zurück nach Aachen, um bis 1992 sein Bergbaustudium abzuschließen.

1989 gewann er die World Harmonica Championships in Trossingen in der Gewichtsklasse "Blues Rock solo diatonisch". Sein musikalisches Betätigungsfeld sind fortan die eingangs erwähnten Blues Delivery sowie diverse Kölner Klüngelrock-Bands wie LSE und Höhner.

André musizierte Anfang der 1990er für mehrere Bands, u.a. Dannemann, Terra Pi Orange, Black Cat Bone (feat. Chris Farlowe), MPB, Been To's, Guitar Crusher (feat. Alvin Lee) und Dieter Thomas Kuhn.

Er schrieb und produzierte auch sehr viel eigene Musik, etwa fünf CDs. Auf Basis seines 'Mandala Movie' gründete sich 1985 die Band Mandala Street Movie. Mitglieder waren u.a. Stoll, Holzner und Bronner. Er verließ MSM jedoch 1989 wieder, weil er neue Wege als Musiker und Produzent suchte.

Darüber hinaus machte André sich mit musikgeschichtlichen Beiträgen beim freien Tübinger Sender Wüste Welle und im Tübinger Kulturmagazin Tüte einen Namen.

Didi begann in Tübingen ein Diplom-Pädagogen-Studium und jobbte nebenher in einer Weinhandlung. In dieser Branche machte er sich 1989 selbständig. Das Studium brach er wieder ab.

Bereits seit 1985 jammte er mit André, später auch mit Michael Stoll und dem geschassten Eberhard Bronner unter dem Namen Mandala Street Movie.

Michael zupfte seinen Bass ab 1992 für Grachmusikoff, trat solo als Kontrabasstoll auf, jammte mit Mandala Street Movie, stieg 1997 bei Faust ein und gründete das Camping Orchestra. Daneben entstanden außerdem Filmmusiken.

Gottlob trat seinen Zivildienst an. Von 1989 bis 1994 studierte er Medientechnik in Stuttgart und beschäftigte sich in der Folge beruflich mit Computeranimationen. Auch musikalisch blieb er mit kleineren Jazzrock-Gruppen aktiv.

Rattenschicksal

Das sind nicht nur die mit Messern oder Bomben

Da gibt's auch andere Verbrecher und brutalere Lumpen

(Dr Afang…)

Um 1995 kam es über Arbeiten an einem Köberlein-Soloprojekt wieder zu musikalischen Kontakten zwischen André und Alex. Bei der Gelegenheit gelang es den beiden, den alten Geist erneut zu beleben und an die glücklichen Anfangsjahre von Schwoißfuaß anzuknüpfen. Unter Hinzunahme des Trommlers Bodo Schopf (*1959), den Alex von seinen Soloprojekten her kannte, wurden neue Stücke eingeübt und im Frühjahr 1996, dem Jahr der Ratte, auf CD gebannt.

Mit fünf Jahren entdeckte Bodo das Akkordeon seines Vaters auf dem Dachboden und seine Liebe zur Musik. Im Lauf der Jahre übte sich der Weilderstädter autodidaktisch auch auf Gitarre, Tasteninstrumenten und Mundharmonika, fing mit 13 an, auf Hochzeiten zu spielen, und verfiel zwei Jahre später den Drums.

Als erstes Vorbild nennt er den Jazz-Trommler Jean Krupa.

Mit 17 war er gut genug, um bei der Maximum Party Band, einer professionellen Soulgruppe, einsteigen zu können. Seine Berufsausbildung als Feintäschner schließt er noch ab, entscheidet sich dann auf Druck seines Elternhauses aber für die Musik.

Drei Jahre später, 1979, entdeckt ihn Wolfgang Schmid (Passport, Wolfhound) und engagiert ihn. Danach geht es Schlag auf Schlag: 1983 Tourneen und Alben mit Matter of Taste und Lenny McDowell, 1984 arbeitet er für Patrick Gammon (ex- Ike+Tina Turner), Joy Fleming, Mick Jackson und Wally Warning, bevor er bei Manchebo einsteigt.

Sein Ruf muss schon damals legendär gewesen sein. Falco nahm ihn 1985 mit auf seine Amadeus-Tour und über die Mitwirkung an einer Eric-Burdon-Scheibe empfahl er sich an MSG weiter, bei denen er bis 1990 blieb.

1991 machte er Aufnahmen mit Juicy Lucy, 1992 mit Udo Lindenberg, der jahrelang auf ihn hatte warten müssen. Es folgten u.a. Coalminers Beat, Fishermans Walkband, The Sex Angels, Gitte und Johnny Davis.

1993 spielt er für Illenberger und gründet eine Blues-Combo namens BBB, die er über die Jahre pflegt. 1994 ist er mit Sweet unterwegs, gründet sein Label Leon Rec. und bekommt den Trommlerjob bei Eloy.

1996 schließlich wird er Percussionist bei Schwoißfuaß.

Wenn man sich das neue Schwoißfuaß-Machwerk anhört, ist es den sieben Schwaben (genauer: sechs Schwaben und einem Rheinländer) tatsächlich gelungen, den Kreis zu schließen, der 1979 geöffnet worden war. Rattakarma verknüpft gekonnt die Vielfalt des Debüts und die Energie von Oinr Isch Emmr Dr Arsch mit den Themen von heute.

Die anschließende Tour zog auf elf Konzerten über 50 000 Fans vor die Bühne.

Riedel: "Ich fand, dass wir nie besser waren als auf dieser Tour. Es waren auch die alten Konflikte weitgehend ausgeräumt, jeder konnte den anderen bestens einschätzen und hat ihn so akzeptiert, wie er eben ist. Die Konzerte waren ausverkauft, das Publikum begeistert, und wir hatten keinen Erfolgsdruck, sondern konnten befreit aufspielen."

An der Limitierung des Wirkungskreises auf Baden-Württemberg und Bayerisch-Schwaben sowie auf einige Blues- und Krautrockfans änderte die Reunion dagegen wenig. Den sieben Musikern konnte das egal sein, da sie ihr Auskommen bereits über andere Projekte oder bürgerliche Berufe in der Tasche hatten. Trotz Angeboten von Veranstaltern gab es, wie angekündigt, keine Tour-Verlängerung. Gegenüber dem Schwäbischen Tagblatt begründete Alex: "Unser Erfolg basiert mit darauf, dass wir damals (1986) in der Lage waren aufzuhören. Also müssen wir jetzt in der Lage sein, Wort zu halten."

Die Zukunft ist gelaufen?

Sie klauen unsere Kinder und locken sie weg

in ein Computerspiel, auf den Arschloch-Planet

(D' Zukunft Isch Am Ende)

Durch das erneute Hochkochen der Schwoißfuaß-Hysterie im Land der Tüftler und Bastler stellte sich natürlich schnell die Frage, wie's denn mit weiteren Aktivitäten aussähe: Einer Tour 2000 etwa, Fernsehauftritten oder einer neuen Platte. Das lehnten die Musiker zwar nicht kategorisch ab, doch…

Didi möchte in dieser Sache nichts forcieren. In einem Telefonat erklärte er mir, er sei für Jam-Sessions zum Beispiel durchaus zu haben. Angesichts Andrés Ableben mache eine Reunion wahrscheinlich aber wenig Sinn.

"Er (Didi) hat die Auffassung vertreten, dass man ohne neues Material, ohne neue Art der Präsentation oder ohne neue Gedanken nicht wieder auf die Bühne gehen sollte, um die alten Songs abzunudeln." erzählt Alex Köberlein. "Ich selbst tendierte eher dazu, es zu tun, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass auf eine Tour hin drei, vier neue Stücke geschrieben würden, aber ich bzw. wir haben ihm letztlich alle zugestimmt, dass eine weitere Tour ohne neue Platte, ohne neue CD, ohne dass eine Band wieder etwas zu sagen hätte, nicht geben sollte."

Riedel ist in diesem Punkt weitaus skeptischer: "Ich glaube, wir sollten sowohl von einer neuen Scheibe als auch von einer weiteren Tour die Finger lassen."

Die Annahme, dass Schwoißfuaß nunmehr für immer ‚im Sarg verschwunden' (Schwäbisches Tagblatt) sind, hat also eine gewisse Berechtigung, wobei André ganz lapidar anmerkte: "Es gibt Leben im Sarg"

2001 und danach

Du hast nichts zu verlieren

Du weißt deine Zeit ist um

Und das was war, das war

Mal schauen was nachher kommt

(Wer Hod Angschd Vorm Schwarza Ma)

Alex Köberlein wohnt in einem Dorf bei Tübingen, wo er weiterhin Songs für Grachmusikoff schreibt. Neben diversen Gelegenheits-Gigs in Teil- und Vollbesetzung hat sich in Ammerbuch inzwischen eine feste Show mit Überraschungsgästen etabliert. Hin und wieder führt die Band auch das Hörspiel Ikarus Vom Lautertal auf, das sich mit der Biografie Gustav Mesmers befasst. Eine Soloplatte mit modernen Kinderliedern ist ebenso in Arbeit wie diverse Kooperationen mit anderen Künstlern.

Riedel Diegel hat es in die Kölner Gegend verschlagen, wo er als Ingenieur bei einer Entsorgungsfirma tätig ist. Noch immer spielt er bei Blues Delivery und LSE, aber auch als Studio-Musiker für andere Bands, die Werbebranche oder den Film.

(u.a. Reinhard Mey, Höhner, Paveier, The Lords, Ute Freudenberg, Günther Noris, Die Sendung Mit Der Maus, RTL Big Band, Heike Makatsch)

André Schnisa verstarb am 15.3.1999 im Alter von 47 Jahren an Magenkrebs. Schnisa, der zuletzt in Entringen bei Tübingen wohnte, arbeitete u.a. für den Rundfunk.

Das Schwäbische Tagblatt schrieb: "Dem Musiker ging es nicht nur um das eigene Schaffen, er hatte auch stets ein offenes Ohr für junge Bands. Bescheidenheit und Zurückhaltung, manchmal bis zum völligen Rückzug in sich selbst, so haben ihn seine Freunde kennen gelernt. 'Er wollte sich selbst nie in den Vordergrund stellen', sagt Köberlein.".

Am ersten Todestag setzten ihm seine Kollegen mit einer Doppel-CD (Fremde Zigaretten) ein Denkmal, die die vielseitigen Fähigkeiten und Interessen des Leverkusener Songwriters, Gitarristen, Bassisten, Tastenmannes und Sängers hervorhebt.

Didi Holzner ist Weinhändler und Vater dreier Kinder. Noch heute jammt er mit Mandala (Street) Movie.

Sulla Bratke kam am Morgen des 8. August 1987 in Reutlingen bei einem Wohnungsbrand ums Leben. Bratke, der für seinen ausschweifenden Lebensstil bekannt war, kehrte in jener Nacht wie üblich sehr spät zurück. Alter Gewohnheit entsprechend stellte er sich eine Flasche Bier (die er nie trank) ans Bett, zündete sich eine Zigarette an (die er nie zu rauchen pflegte) und schlief ein. Sulla trommelte nach der Trennung von Schwoißfuaß bis 1986 bei Grachmusikoff. Nach seinem unfreiwilligen Abgang auch dort versuchte er sich als Schauspieler am Theater. Er wurde 32 Jahre alt.

Über Eberhard Bronners weiteres Leben ist wenig bekannt. Er ist er nach Mandala Street Movie in mehreren unterschiedlichen Projekten aktiv geworden, jedoch mit geringem Erfolg. Heute geht er einem bürgerlichen Beruf nach.

Michael Stoll verdient sein Brot als Bassist von Grachmusikoff, Taste Of Difference, Mandala (Street) Movie, Camping Orchestra und Faust (seit 1997). Mit seiner Solo-Performance Kontrabasstoll reiste er 2001 nach Russland.

Gottlob Schmid spielt neben seiner Arbeit mit Computern auch nach der Schwoißfuaß-Auflösung noch in verschiedenen Formationen. Um die Jahrtausendwende ist das vorwiegend die Covergruppe Sonne Abriß Band, die sich irgendwo zwischen Grunge, Punk und Rock bewegt.

Bodo Schopf findet als Drum-Workaholic keine Ruhe. Erneuten Aufnahmen mit Eloy folgen Auftritte mit David Hanselmann And The Dudes und Pur. 2000 veröffentlicht er sein Kinderbuch Rudi Rapunsel, 2001 gründet er zusammen mit Darrell McCullough (Fair Warning), Gerd Rube (Alcatraz, Cocker) und Arnold Wilson (George Duke, Steve Gadd) die Band Dreamcatcher.

Vielen Dank an:

* Die Bandmitglieder Alexander, Riedel, Michael, Gottlob, Didi und Bodo unterzogen sich von Mai bis November 2001 bereitwillig langatmigen Interviews mit teils persönlichen Fragen. Auch sonst unterstützten sie mich, wo's nur ging, plünderten Fotokisten, korrigierten mein Geschreibsel und stifteten einige Preise.

* Frauke Mammel vom Archiv des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen machte durch ihre Recherchen Aussagen von Zeitzeugen zugänglich, ebenso Renate Reisser vom Archiv der Südwestpresse Ulm und Björn Münz von Radio StHörfunk, Schwäbisch Hall.

* Schulfreund Armin Fenske, der damals Oinr Isch Emmr Dr Arsch wegen des Covers gekauft hatte und mich damit unheilbar infizierte.

* Die Suzy, die mit Schwäbisch immer noch nicht viel anfangen kann und mich trotzdem geheiratet hat ;-)

© 1998, 2003 german rock e.v.

- 3-Februar-2002 -

Künstlerbeschreibungen auf Last.fm können von allen bearbeitet werden. Du kannst dich gerne beteiligen.

Sämtliche von Benutzern eingestellte Texte auf dieser Seite sind unter der Creative-Commons-Attribution/Share-Alike-Lizenz verfügbar. Es können weitere Bedingungen zutreffen.